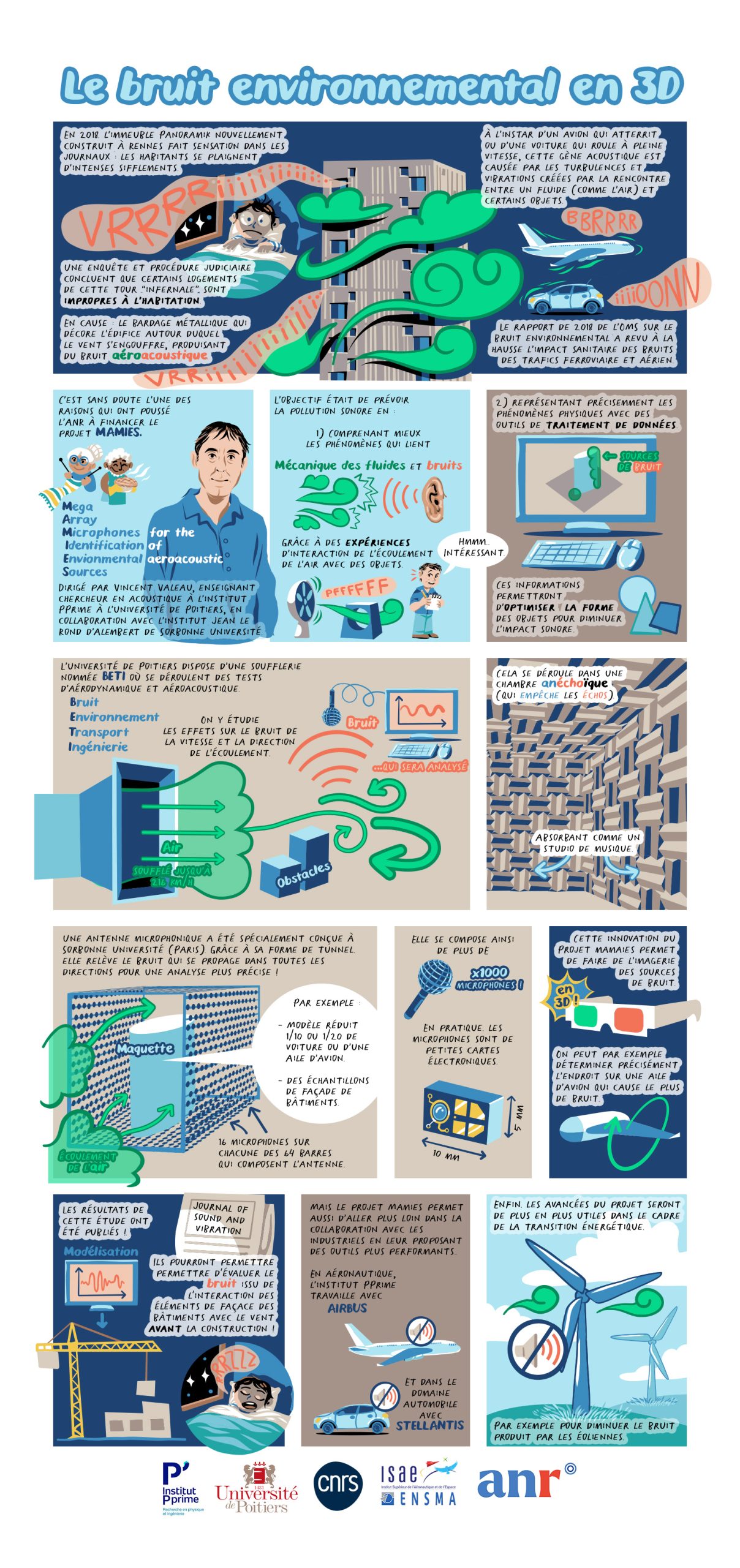

Le bruit environnemental en 3D

Des mystérieux bruits de l’intensité d’une tronçonneuse, c’est ainsi que les journaux de Rennes décrivaient, en 2018, les inquiétants sifflements entendus par les habitants du nouvel immeuble Panoramik. Les résultats d’une longue enquête et d’une procédure judiciaire indiquèrent que certains logements de cette tour « infernale » étaient impropres à l’habitation. En cause, le bardage métallique qui décorait l’édifice, autour duquel le vent s’engouffrait et produisait ce qu’on appelle du bruit aéroacoustique.

À l’instar d’un avion qui atterrit ou d’une voiture qui roule vite en autoroute, les façades des bâtiments peuvent également être source d’une gêne acoustique importante. En effet, quand l’écoulement d’un fluide, souvent gazeux comme l’air, rencontre certains objets, il peut créer des turbulences et des vibrations à l’origine du bruit aéroacoustique.

Qu’il s’agisse de fastidieux sifflements – graves ou aigus – ou du moins pénible bruit à large bande (qui contient plusieurs fréquences), ces émissions sonores peuvent entraîner des conséquences tangibles sur la vie quotidienne de ceux qui y sont exposés.

Prévoir la pollution sonore

D’ailleurs, le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la Santé sur le bruit environnemental, paru en octobre 2018, a revu à la hausse l’impact sanitaire des bruits des trafics ferroviaire et aérien. C’est sans doute une des raisons qui ont persuadé l’Agence nationale de la recherche (ANR) à financer le projet quadriennal MAMIES (Mega Array of Microphones for the Identification of Environmental aeroacoustic Sources) dirigé par l’enseignant chercheur en acoustique Vincent Valeau de l’Institut PPRIME de l’Université de Poitiers, en collaboration avec l’Institut Jean Le Rond d’Alembert de Sorbonne Université.

L’objectif général était de lutter contre la pollution sonore en la prévoyant. D’une part, le but était de mieux comprendre les phénomènes qui lient la mécanique des fluides aux bruits, à travers l’étude expérimentale de l’interaction de l’écoulement de l’air avec des objets. D’autre part, il y avait la nécessité de créer des représentations précises des phénomènes physiques avec des outils de traitement de données. Ces deux aspects peuvent permettre, par exemple, de donner des indications pour optimiser la forme des objets et diminuer ainsi l’impact sonore.

Les tests en soufflerie

Depuis 2013, l’université de Poitiers possède la soufflerie BETI (Bruit Environnement Transport Ingénierie) où se déroulent principalement des tests d’aérodynamique et d’aéroacoustique des véhicules terrestres et aéronautiques. À l’intérieur, un jet d’air à la vitesse maximale de 216 Km/h rencontre des obstacles qui, sous l’effet de l’écoulement, produisent un bruit qui sera analysé. On y teste des maquettes d’aile d’avion ou de voiture à taille réduite, d’un dixième ou d’un vingtième selon le cas. On peut aussi prélever des échantillons d‘éléments de façade de bâtiments et les soumettre à des conditions d’écoulement réalistes, c’est-à-dire un flux d’air à la vitesse du vent, et étudier l’effet du changement de la vitesse et de la direction du vent sur le bruit émis.

Ces tests ont lieu dans une chambre sourde, appelée en jargon chambre anéchoïque parce qu’elle élimine les échos. En effet, ses parois sont tapissées de dispositifs qui absorbent le son, comme dans un studio d’enregistrement de musique. Sans la réflexion sur les parois, il est possible d’étudier le son comme si on était dans l’environnement.

Une antenne microphonique de nouvelle génération

Pour analyser les bruits, la chambre sourde est équipée d’antennes qui récoltent les données. Un des premiers résultats technologiques de ce projet ANR a été la conception, à Sorbonne Université, d’une antenne microphonique spéciale, basée sur le système MégaMicros développé par cette même équipe. Pour commencer, elle a une forme de tunnel qui entoure l’écoulement d’air dans lequel se situe la maquette à tester. De cette manière, elle relève le bruit qui se propage dans toutes les directions, augmentant sensiblement la précision de l’analyse. Mais la grande nouveauté est que l’antenne comprend plus de 1000 microphones, distribués à la hauteur de 16 microphones sur chacune des 64 barres qui la composent. De plus, cette antenne utilise la nouvelle technologie MEMS (Micro Electro Mecanichal System). En pratique, les microphones sont des cartes électroniques d’un centimètre de longueur pour cinq millimètres d’épaisseur.

L’image des sons finalement en 3D

L’aile d’un avion soumise au vent, comme on sait, produit beaucoup de bruit, mais quelle est la partie spécifique de l’aile réellement responsable de la nuisance sonore ? Les indications viennent de l’antenne-tunnel, bien sûr, mais pour visualiser ces informations on a besoin d’un outil d’imagerie des sources acoustiques, c’est-à-dire un logiciel qui transforme les données acoustiques en images. Or, des images en deux dimensions existent depuis un certain temps, mais l’originalité du projet MAMIES est d’utiliser une imagerie acoustique en trois dimensions, bien plus efficace.

Des nombreuses applications

Désormais, grâce au financement ANR, des outils de diagnostic pour différents types d’applications sont disponibles. Les résultats de cette longue étude, publiés dans le Journal of Sound and Vibration, pourront permettent par exemple d’évaluer l’interaction des éléments de façades des bâtiments avec le vent avant la construction ! En effet, dans l’architecture classique, le problème ne s’était jamais présenté, mais la tendance actuelle à insérer des éléments saillants et agencés périodiquement (pare-soleils, brise-vues, éléments esthétiques) rend nécessaire une étude préliminaire. Heureusement, certains constructeurs l’ont compris et font appel à l’institut PPRIME.

Mais le projet MAMIES permet aussi d’aller plus loin dans la collaboration avec les industriels, en leur proposant des outils expérimentaux plus performants. A ce titre, on peut citer le travail de l’Institut PPRIME avec le constructeur aéronautique européen Airbus, ou avec le groupe automobile multinational Stellantis (qui regroupe Citroën, Peugeot, Fiat, etc.).

Pour finir, les avancées du projet MAMIES seront de plus en plus utiles dans le cadre de la transition énergétique. Pensons, par exemple, à la nécessité de diminuer le bruit des éoliennes et des voitures électriques, où le bruit de l’air pourrait dépasser le bruit du moteur.

Informations complémentaires

Planche illustrée par Zélie Tournoud et article rédigé par Annalisa Plaitano dans le cadre d’un financement ANR avec l’accompagnement du Service Sciences & Société de la DRInnov de l’université de Poitiers.