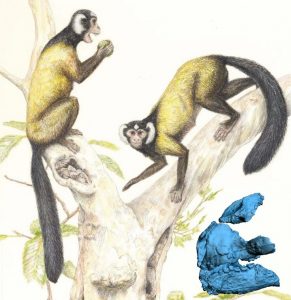

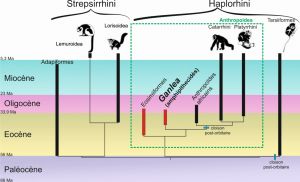

Les anthropoïdes sont un groupe de primates représenté par les singes du Nouveau Monde (platyrrhiniens) et les singes de l’Ancien Monde (catarrhiniens), ces derniers incluant notamment les grands singes et la lignée humaine (Figure 1).

Depuis plusieurs décennies, les paléontologues s’efforcent de mieux comprendre les premières phases de l’évolution des anthropoïdes. Cette recherche est délicate car les anthropoïdes fossiles sont rares dans le registre fossile et ne présentent qu’une partie des caractères diagnostiques des représentants actuels du groupe. Les plus anciens anthropoïdes avérés ont été retrouvés dans l’Eocène et sont datés de 45 millions d’années. Malgré ces découvertes, la connaissance du début de l’histoire des anthropoïdes est très lacunaire.

Les primates anthropoïdes ont longtemps été considérés comme ayant émergé sur le continent afro-arabique où ils sont enregistrés dans l’Eocène et l’Oligocène entre 39 et 32 millions d’années. Cependant, des découvertes successives en Chine et en Birmanie d’anthropoïdes basaux dans des localités datées entre 45 et 40 millions d’années ont amené à privilégier l’hypothèse d’une origine asiatique du groupe. L’équipe paléontologique Franco-Birmane pilotée par des membres du laboratoire PALEVOPRIM travaille depuis 20 ans afin de mieux comprendre l’évolution de ces premiers anthropoïdes en Asie.

Parmi les primates découverts en Birmanie, la famille des amphipithécidés est celle qui a connu les débats les plus animés dans la communauté de la paléoprimatologie. En effet, bien que le premier amphipithécidé ait été décrit dès 1927, la position de cette famille au sein des primates est abondamment discutée depuis plusieurs décennies. Ces primates sont considérés soit comme des anthropoïdes soit comme des adapiformes (primates fossiles proches des lémurs ; cf. fig. 1) sans que la découverte de nouveaux fossiles et de nouvelles espèces durant les 20 dernières années n’ait pu résoudre ce problème.

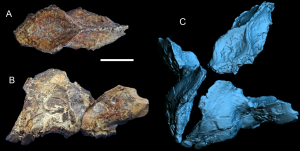

En 2018, une mission de terrain de l’équipe paléontologique Franco-Birmane a permis de mettre au jour de nouveaux restes de primates (Figure 2), vieux de 40 millions d’années, provenant de la formation de Pondaung (Figures 3 et 4). Ces restes correspondent à des fragments de crâne et d’un ulna appartenant à l’amphipithécidé Ganlea megacanina. Bien que cette espèce soit déjà connue depuis plus de 10 ans, les nouveaux fossiles apportent des informations précieuses quant à la position des amphipithécidés au sein des primates. Plusieurs caractères du crâne et de l’ulna attestent de l’appartenance de cette famille aux anthropoïdes et permettent d’écarter définitivement toute affinité avec les adapiformes.

L’architecture du crâne de Ganlea est unique, possédant de nombreux caractères dérivés d’anthropoïdes mais pas la cloison osseuse post-orbitaire qui protège l’œil chez les anthropoïdes modernes. L’absence de cette cloison indique que les amphipithécidés sont sans conteste des anthropoïdes plus archaïques que les anthropoïdes fossiles d’Afro-Arabie qui possédaient déjà tous une cloison post-orbitaire complète. Les amphipithécidés de Birmanie sont donc des témoins de l’origine et de la diversification initiale des anthropoïdes en Asie.